События 1905-1906 годов в Забайкалье отечественная историография явно недооценивает. В открытых источниках можно найти лишь обрывочные данные и шаблонные трактовки: Читинское вооруженное восстание рассматривается исключительно как акция большевиков. Роль и степень участия в нем людей с иными политическими взглядами объективной оценки не получили.

Однако сводить эту историю к противостоянию «красных и «белых» бессмысленно. Помимо марксистов, помимо охранителей режима, помимо рабочих железнодорожных мастерских и солдат, к происходившим тогда в Чите, Нерчинске, Верхнеудинске и других городах Забайкальской области процессам была причастна масса простых обывателей. Те, кого вывел на улицы личный, выстраданный протест.Тогдашнее Забайкалье — это множество тюрем, построенных на рубеже веков при горных рудниках: Покровская, Акатуйская, Зерентуйская каменная, Кадаинская, Мальцевская. Это — традиционное место для ссылки осужденных по политическим статьям. Через каторгу в Забайкалье прошли публицист Николай Чернышевский, поэт Михаил Михайлов, народник Ипполит Мышкин. В начале XX века здесь проживало около 70 бывших членов партий «Земля и воля» и «Народная воля». Забайкалье — это 11 паровозных депо, наиболее крупные из которых располагались в Верхнеудинске, Чите, Хилке, Шилке. Это — девять тысяч высококвалифицированных рабочих и служащих, трудившихся по 14-16 часов в сутки на забайкальском участке Сибирской железнодорожной магистрали, от станции Мысовая до города Сретенска.

Первый социал-демократический кружок в Чите, при Главных железнодорожных мастерских, организовали в 1898 году профессиональные революционеры Моисей Губельман и Григорий Крамольников.

В апреле 1902 был создан Читинский комитет РСДРП. Потом провели маевку, о чем рассказал марксист Емельян Ярославский в заметке для газеты «Искра»:«…На Пасхе среди рабочих железнодорожных мастерских были распространены прокламации, приглашавшие к празднованию 1-го Мая… Сильнее всего они подействовали на губернатора Надарова и обывателей. Власти стали серьезно готовиться к подавлению бунта. Надаров отдает приказ по войскам — выдать двум сотням казаков шашки. Приготовить пушки. Вооружить две сотни пехотинцев и… никакой пощады! 1-го Мая утром погода была отвратительной, и рабочие сами не захотели праздновать этот день. Но войска все же были высланы. Человек 150 рабочих устроили маевку — отправились с красным флагом в лес с пением. За ними были снаряжены войска, которые напрасно ожидали бунта…».

Манифест и его последствия

С началом Русско-японской войны Забайкалье стало ближним тылом для действующей в Манчжурии армии.

27 января 1905 года (здесь и далее – даты по старому стилю) рабочие Читинских главных железнодорожных мастерских и депо, собравшись на митинг, потребовали свержения самодержавия, созыва учредительного собрания на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования, установления демократической республики и прекращения войны. 18 апреля власти ввели военное положение.

Каторжники на Савинском руднике в Забайкалье, 1891 год. Фото: Алексей Кузнецов / Библиотека Конгресса США

Основные события в Забайкалье развернулись в октябре 1905 года: 14-го числа забастовали железнодорожные рабочие, к ним присоединились служащие почты, телеграфа, телефонной станции, учителя и студенты. Иркутский генерал-губернатор граф Павел Кутайсов направил 19 октября телеграмму Николаю II: «Положение отчаянное. Войск почти нет. Бунт полный, всеобщий. Опасаюсь подкрепления бунтовщиков прибывающими железнодорожными рабочими. На усмирение надежд пока мало».

В целом по стране только в период с 12 по 18 октября в различных отраслях промышленности бастовало более двух миллионов человек. 17-го числа в связи с непрекращающейся смутою был обнародован Высочайший Манифест, инициированный и разработанный председателем Кабинета Министров Сергеем Витте. «От волнений… может явиться глубокое нестроение народное и угроза целости и единству державы Нашей», — говорилось в нем. Манифест провозглашал созыв Государственной Думы и гражданские права и свободы, как-то: свобода совести, свобода слова, свобода собраний и свобода союзов.

Но в охваченной революционным пожаром империи свобода не могла не обратиться в одну из своих противоположностей — диктатуру или анархию. И режиму, и его противникам она требовалась не для созидания, а для достижения сиюминутных политических целей. После 17 октября 1905 года нация пришла не к долгожданному согласию, а к новому витку конфронтации, к беспринципному политиканству и к всеохватной ненависти. После антиправительственных и антимонархических выступлений, в которых большое участие приняли евреи, произошли 690 погромов еврейских магазинов, лавок и домов в 660 населенных пунктах. В период с 18 по 29 октября было убито около четырех тысяч человек, ранено около 10 тысяч.

Во многом эта бойня явилась следствием того, что власти в центре и в провинции, растерявшись, устранились от выполнения своих прямых обязанностей. Манифест готовился в тайне, на места не было послано никаких уведомлений, а после опубликования документа — никаких разъяснений. Губернаторы и полицмейстеры, не зная, как вести себя в условиях «конституции», не решались отдавать запретительные приказы и слали запросы в столицу. Чиновники в Санкт-Петербурге, также не проинструктированные, отвечали с запозданием в несколько дней.

Газета «Новое Время» от 24 октября приводит подборку коротких сообщений корреспондентов с мест:

«В Кременчуге хулиганы производят погромы, не встречая отпора. Много тяжелораненых. В Новгороде безнаказанно происходят бесчинства громил, прикрывающихся патриотическими лозунгами. Грабежи и побои в Балте, Суроже. В Казани много убитых и раненых студентов и милиционеров. Пожары и убийства в Баку. Грабеж производится на глазах войск. В Томске разнесли дом городского головы. Страсти сильно разгорелись. В Тифлисе грандиозная мирная демонстрация закончилась перестрелкой; много пострадавших… В Киеве 18, 19 и 20 октября врачами скорой помощи зарегистрировано 26 убитых и 204 раненых…»

Высочайший манифест, опубликованный в «Ведомости СПб. Градоначальства» 18 октября 1905 года. Источник: wikimedia.org

В одной из телеграмм Российского телеграфного агентства от 20 октября сообщалось: «Ростов-на-Дону. Вчера весь город находился во власти черни. Толпа бесцеремонно уносила похищенные вещи на руках, увозила на извозчиках и дрогах. В домах образовались склады товаров. В час дня начались поджоги во многих местах города. Картина разрушения не поддается описанию».

А вот любопытная информация «Правительственного вестника» уже от 6 декабря 1905 года: «Пассажирский поезд N13, следовавший в Ригу с транспортом золотой монеты для местной конторы Государственного банка подвергся близ Валка нападению со стороны революционеров. Подоспевшие войска рассеяли нападавших».

«Чувство свободы»

Во Всероссийской октябрьской стачке ключевую роль сыграли железнодорожные рабочие — именно они парализовали страну, превратив в изолированные островки ее разбросанные по необъятной территории города и веси. «Вследствие забастовки Сызрано-Вяземской, Московско-Киево-Воронежской и Рязанско-Уральской железных дорог движение прекращено. Газет нет», — извещало 10 октября из Калуги Российское телеграфное агентство.

Но пора вернуться к ситуации в Забайкалье. 22 ноября на многотысячном собрании в Чите был избран Совет солдатских и казачьих депутатов, сформирована вооруженная рабочая дружина численностью четыре тысячи человек. Собравшиеся ввели восьмичасовой рабочий день. Совет и дружину возглавил член РСДРП, политический ссыльный Антон Костюшко-Волюжанич. Военный губернатор области генерал-лейтенант Иван Холщевников формально сохранил должность, но реального влияния на события не имел. Тем более что к восставшим примкнул пятитысячный гарнизон Читы.

Новая власть, которую впоследствии назовут «Читинской республикой», воспользовалась тем, что за время Русско-Японской войны на складах в Чите скопилось большое количество оружия и боеприпасов. За два дня, 5 и 12 декабря, дружинники беспрепятственно захватили здесь полторы тысячи трехлинейных винтовок, 22 декабря — еще две тысячи, а 5 и 11 января 1906 года, на станции Чита-1 — более 36 тысяч винтовок, 200 револьверов, взрывчатку.

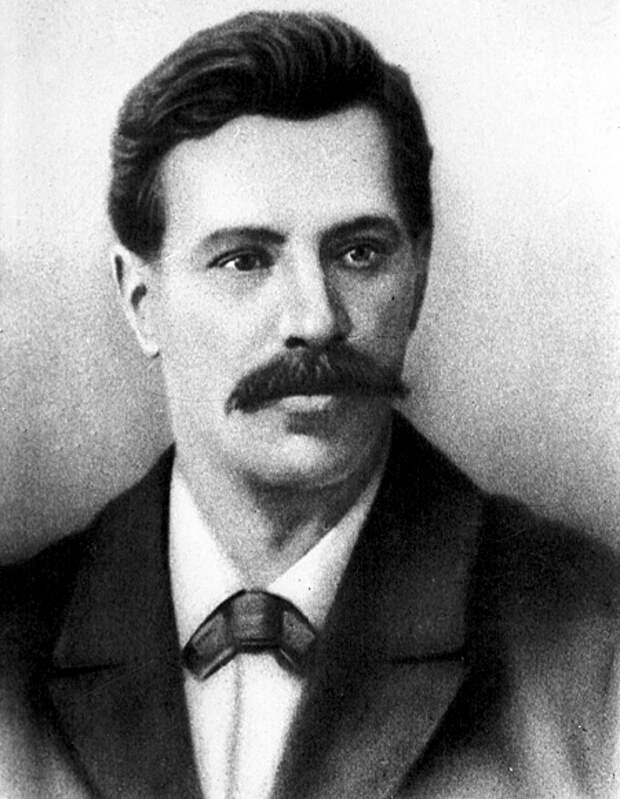

В начале декабря в Читу из Иркутска прибыл Иван Бабушкин, введенный в состав местного комитета РСДРП. Такие как он искренние личности в циничную сталинскую эпоху будут истреблены подчистую. Дневники этого первопроходца революции — сплошные «зарисовки с натуры», свидетельства десятков людей, наполнявших смыслом его недолгую жизнь.

Вот, например: «Из Шуи пишут о возмутительных порядках на ситцепечатной, ткацкой и прядильной фабрике Павлова, до трех тысяч человек. На этой фабрике хозяин с сыновьями в полном смысле слова — развратники, и один из сыновей доразвратничался до сумасшествия и теперь находится в психическом недомогании и получил дурную болезнь. Благодаря всему этому трудно какой-нибудь девушке остаться в полной безопасности от этих наглых, бесстыдных представителей русского капитализма. Из фабрики Павлов сделал своего рода гарем».

Иван Бабушкин. Фото: РИА Новости

22 декабря 1905 года воинские посты, охранявшие в Чите здание почтово-телеграфной конторы, были заменены постами рабочей милиции.

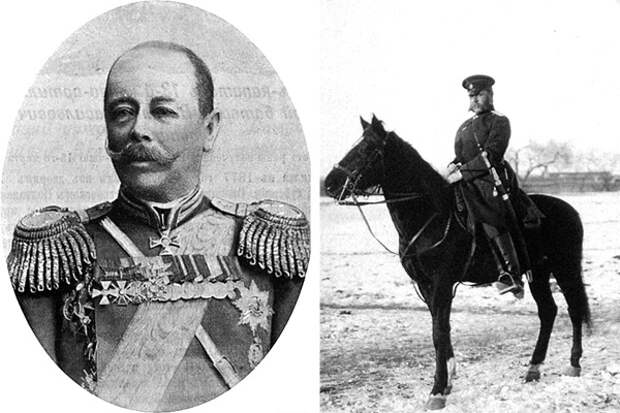

Для подавления восстания в Читу были направлены две карательные экспедиции: из Манчжурии шел отряд генерала Павла Ренненкамфа, а с запада двигались войска под командованием генерала от инфантерии, барона Александра Меллер-Закомельского. Именно люди последнего перехватили 18 января 1906-го на станции Слюдянка Забайкальской железной дороги Ивана Бабушкина с товарищами, перевозившими из Читы в Иркутск оружие для рабочих. Суда не было. Сцену, что предшествовала расстрелу группы, записал в генеральском вагоне некий офицер Евецкий:

«Возник вопрос, что делать с арестованными. Барон решил: «Ну что с ними возиться? Сдать их к черту жандармам». Разговор происходит за обедом и, услыхав это решение, Марцинкевич просит у барона разрешения доложить ему об одном арестованном. Рекомендует его завзятым революционером, чуть ли не устроившим всю российскую революцию…

«Ну что ж? Так расстреляем его», — говорит спокойно Меллер, попыхивая сигарой и отхлебывая «марго». Все молчат. Марцинкевич докладывает еще о двух. «Ну, трех расстреляем», — так же невозмутимо говорит барон. Вмешивается Ковалинский и докладывает еще о двух революционерах. «И их расстрелять…»

22 января 1906 года в Читу без единого выстрела вошла экспедиция Ренненкамфа. Начались аресты зачинщиков смуты, заработали военно-полевые суды. До 21 мая к смертной казни были приговорены 77 человек, а 2 марта на склоне Титовской сопки расстреляны четверо — Костюшко-Волюжанич, помощник начальника железнодорожной станции Чита-1 Эрнест Цупсман, рабочий Главных железнодорожных мастерских Прокопий Столяров и приказчик Общества потребителей Забайкальской железной дороги Исай Вайнштейн.

«Газеты революционного направления во всей области приказал закрыть, типографии запечатать, редакторов и издателей арестовать. Восточной части Забайкалья угрожает голод; запасов муки нет», — доложил императору Ренненкамф.

Материалы судебных дел указывают на лихорадочную спешку, в которой проходили эти процессы. А еще — на причастность к мятежу лиц самых разных сословий, социальных групп. Так, в число осужденных на каторгу попали: машинист Витольд Эрдман, из дворян Ковенской губернии; машинист Иосиф Ясинский, из крестьян Волынской губернии; мастеровой Иван Шилко, из крестьян Пермской губернии; директор народного училища Иван Окунцов, из забайкальских казаков; заведующий городской больницей, эсер Исай Шинкман; токарь Индрик Розенберг, из крестьян Курляндской губернии.

Александр Меллер-Закомельский и Павел Ренненкамф (слева направо). Источники: wikimedia.org, palba.cz

Ясинский обвинялся в том, агитировал рабочих к ниспровержению существующего строя, раздавал захваченное оружие. Но в принадлежности к революционной партии не заподозрен. Эрдман на вокзале в пьяном виде, как записано в протоколе, выкрикивал оскорбления в адрес царя.

Среди тех, кого приговорили к смертной казни, замененной затем на каторгу, оказались: Петр Лиморенко, военный, инструктор боевой дружины в Верхнеудинске; слесарь Василий Башенин, из мещан Саратовской губернии; слесарь Михаил Рыбников, мещанин Орловской губернии; машинист Владимир Змиев, из крестьян Томской губернии. Последним трем было в 1906 году по 19 лет. Змиев осужден за распространение прокламаций, богохульство, за стрельбу в икону.

Уроженец Читы Иван Кривоносенко, мещанин, отец четырех детей, служивший до ареста бухгалтером, получил срок за активную агитацию по селам вокруг Читы.

Как выясняется, среди организаторов и участников Читинского вооруженного восстания почти не было профессиональных революционеров. Основную массу тех, кто митинговал, захватывал на складах оружие, вливался в рабочие дружины, составили люди, которых, как заметил Сергей Витте, «разом охватило чувство свободы». «Все, от мала до велика, поняли и почувствовали, что так жить, как мы жили до сих пор, дольше нельзя, — писал глава правительства в статье, опубликованной в «Новом Времени». — Позор и унижение Отечества воочию доказали, что царству произвола должен быть положен конец. Никакими репрессиями нельзя уничтожить это сознание».

В 1905 году о царстве произвола заговорил первый чиновник государства.